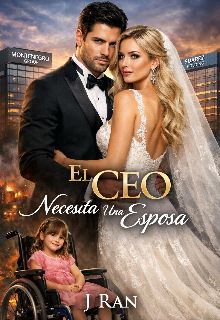

El Ceo necesita una esposa

Capitulo 9

El probador de la Maison Livia era un santuario de espejos infinitos y luces cálidas que parecían diseñadas para halagar la piel y resaltar cada pliegue de seda. El aire estaba impregnado de un perfume floral con un fondo maderado, mezclado con el aroma limpio del almidón de las telas recién planchadas. El silencio se rompía solo por el murmullo lejano de conversaciones y el roce delicado de perchas moviéndose en la sala contigua.

Greeicy se observaba en el espejo, atrapada entre reflejos que la devolvían como una reina… pero también como una prisionera. El vestido, una obra de arte de encaje y satén, abrazaba su cuerpo con tiranía. Su expresión, sin embargo, era puro fastidio.

Ya sentía el sudor en la nuca, no de calor, sino de incomodidad, y la opresión del corsé la obligaba a respirar con cautela.

Con un suspiro teatral, comenzó a desabrochar la interminable hilera de botones que corría por su espalda, moviendo los hombros con torpeza.

—¿Quién demonios diseña estas torturas medievales? —murmuró con voz grave, tirando de la falda con un gesto brusco, como si el vestido quisiera devorarla.

El suave chirrido de la puerta irrumpió en la habitación como un cuchillo en el terciopelo. Greeicy alzó la mirada y en el espejo se dibujó la figura perfecta de Greta Suárez. La luz le caía encima como si un foco invisible la coronara: cabello rubio impecable, labios pintados con precisión quirúrgica, postura erguida como si flotara.

El veneno, sin embargo, llegó antes que cualquier saludo.

—Permíteme ayudarte —dijo con una sonrisa impecable… pero con los ojos más fríos que el mármol—. No querrás romper el vestido más caro que has tocado en tu vida.

Greeicy arqueó una ceja y la curvatura de sus labios dejó ver una media sonrisa cargada de ironía.

—Qué amable, querida hermana… pero puedo sola.

Greta no respondió. Cerró la puerta con un clic sordo que resonó como el preludio de un duelo. Caminó hacia ella despacio, cada tacón resonando sobre el piso brillante con un eco seco, casi militar. La distancia entre ambas se reducía como un nudo apretándose.

—Escucha, Greeicy… —su voz descendió a un tono aterciopelado pero venenoso—. Sé que ahora estás disfrutando de tu pequeño momento de gloria. Pero no te hagas ilusiones. Tú jamás serás amada por Dylan. Jamás.

Greeicy giró apenas la cabeza, y a través del espejo, sus ojos verdes se clavaron en los azules gélidos de Greta. Siempre le resultaba extraño que compartieran sangre; eran como dos estaciones opuestas.

—¿Y a mí qué carajos me importa? —replicó con una calma que sonaba a desafío.

Greta se inclinó, su perfume caro inundando el aire, y sus labios rozaron casi la oreja de Greeicy.

—Te importa más de lo que dices. Porque al final… lo único que tendrás será cuidar a una niña inválida mientras yo me meto en la cama de tu marido.

Por un instante, el corazón de Greeicy dio un salto seco. No por celos, sino por la audacia repugnante de esa frase. La voz de Greta era un veneno lento, y cada palabra parecía afilarse en el aire.

—Cuando logre que Dylan me desee —susurró—, te sacarán de esa casa como la basura que eres. Y yo, Greeicy… yo seré la verdadera señora Montenegro. Porque yo tengo clase. Porque no soy la hija de una amante.

Un leve silencio se estiró, denso como humo. Luego, Greeicy sonrió. No una sonrisa amable, sino una peligrosa, de filo invisible. Giró despacio hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía escuchar el latido acelerado de Greta.

—¿Acabaste, princesa de porcelana?

Greta parpadeó, desconcertada por la calma insolente de la otra.

—Mira, Greta… —Greeicy apoyó un dedo en su hombro, presionando con suavidad, pero con firmeza—. Si quieres jugar a la amante desesperada, hazlo. Métete en su cama, arrástrate por las alfombras, haz lo que quieras. Porque mientras yo tenga este anillo en el dedo… el mundo me verá como su esposa. Y créeme… a mí eso me basta para humillarte.

Greta sintió esa frase como una bofetada invisible, pero más cruel que un golpe. Su respiración se volvió más rápida, el rubor subió a sus mejillas como un incendio mal contenido.

—Eres una…

—Cuidado —interrumpió Greeicy, dejando que su sonrisa se ensanchara con malicia—. Las malas palabras arrugan la piel. Y te aconsejo que dejes de nombrar a mi madre como la amante.

Greta levantó la mano, temblando de rabia, y por un instante pareció que la descargaría contra el rostro de su hermanastra. Pero la puerta volvió a abrirse, y la voz de Valentina irrumpió como un rayo de luz en la tormenta.

—¿Ya terminaste, Greeicy? ¡Quiero que vayamos por un helado! ¿Pasa algo?

El gesto de Greta cambió en un segundo. La máscara volvió a colocarse, perfecta, y su voz adoptó un tono dulce.

—Todo bien, mi amor. Solo estaba ayudando a tu madrastra.

Valentina, sin notar nada, sonrió y avanzó un poco más.

—¡Vamos, Greeicy! —dijo con entusiasmo, tomándola de la mano.

Greeicy le regaló a Greta una última sonrisa lenta y letal.

—Nos vemos en la boda… querida hermana —susurró, dejando la amenaza flotando en el aire antes de salir con la niña.

En el pasillo, el mundo parecía respirar distinto. Las luces ya no eran tan cálidas y el murmullo de la boutique volvió a filtrarse. Greeicy se agachó, poniéndose a la altura de Valentina, acariciando su mejilla con ternura.

—¿Sabes qué, princesa? Cuando salgamos de este martirio, te invito al helado más grande que encuentres. ¿De chocolate triple?

—¡Con chispas! —dijo la niña, con los ojos brillantes.

—Con chispas y lo que quieras —rió Greeicy, entrelazando su mano con la de la pequeña y empujando suavemente la silla de ruedas de Valentina.

Pero mientras caminaba, una sombra se clavó en su mente: “¿Y si Greta realmente lo intenta? ¿Qué pasará entonces?”

Por ahora, Dylan le importaba poco… pero la guerra apenas comenzaba. Y lo único seguro era que jamás le daría a Greta el placer de humillarla.