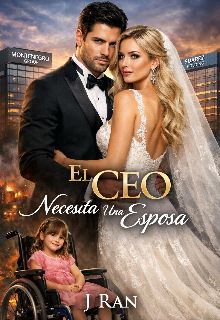

El Ceo necesita una esposa

Capitulo 12

La iglesia de San Bartolomé resplandecía como un templo celestial, imponente bajo la luz del mediodía que se filtraba a través de sus vitrales centenarios, tiñendo las paredes de tonos azules y dorados. El aroma de lirios y rosas blancas impregnaba el aire, mezclándose con el incienso suave que ardía en un rincón. Candelabros dorados colgaban majestuosos desde el techo, lanzando destellos cálidos que se reflejaban en la alfombra carmesí extendida a lo largo del pasillo central.

Afuera, la escena era un espectáculo paralelo. Decenas de fotógrafos se empujaban unos a otros, buscando el mejor ángulo. El ruido de los flashes competía con el rugido de motores de autos de lujo que desfilaban lentamente, dejando descender a políticos, empresarios y figuras del mundo social, todos vestidos con una elegancia que gritaba poder.

En el interior, los murmullos de los invitados eran un zumbido contenido, como un enjambre de voces educadas que esperaban un momento crucial. Cada rostro estaba cargado de expectativa. Aquello no era solo una boda… era un pacto. La alianza entre los Montenegro y los Suárez, dos imperios capaces de mover hilos que controlaban medio país.

En el altar, Dylan Montenegro lucía impecable en su esmoquin negro hecho a medida, la tela fina abrazando la perfección de su porte. Su postura erguida y su mirada firme transmitían dominio… pero había algo diferente esa mañana: impaciencia. El reloj marcaba las 11:57 y su respiración, aunque medida, estaba más rápida de lo habitual.

"¿Por qué demonios estoy tan malditamente nervioso?"

Se ajustó el puño de la camisa con un movimiento preciso, como si ese pequeño gesto pudiera devolverle el control que sentía resbalar entre los dedos. No era ansiedad por el contrato, ni por los medios, ni por la presión de su apellido. No. Era por ella. Por Greeicy Suárez.

"¿Vendrá sonriendo? ¿Vendrá retándome con esos ojos verdes? ¿Por qué diablos me importa tanto?"

Se maldijo en silencio, sus labios se curvaron apenas en una mueca de fastidio. La tensión se apoderó de su mandíbula.

Entonces, un cambio en el murmullo del público lo hizo girar.

Las puertas de la iglesia se abrieron… y el mundo se detuvo.

Greeicy apareció como un huracán vestido de reina.

El vestido era una obra maestra: seda blanca con pedrería bordada a mano que atrapaba cada destello de luz como si quisiera hipnotizar a quien la mirara. El corsé ceñido realzaba cada curva, y la falda, amplia y majestuosa, se abría en capas como una cascada en movimiento. El velo, largo y vaporoso, era sostenido por tres damas de honor que avanzaban con pasos coordinados, cuidando cada pliegue. Sobre su cuello, un collar de diamantes centelleaba como un desafío silencioso.

Pero no era el vestido lo que cortaba la respiración. Era ella.

Su andar seguro, la barbilla erguida, la sonrisa apenas insinuada que no pedía permiso para brillar, sino que afirmaba con descaro: "Aquí estoy, y nadie me quita este lugar."

Las cámaras estallaron en un frenesí de flashes. Algunos invitados se inclinaron ligeramente para verla mejor, otros contuvieron un suspiro. Incluso Greta, sentada en primera fila junto a Amalia, sintió que algo helado y punzante se le instalaba en el pecho.

—Parece una maldita princesa… —susurró entre dientes, aferrando con fuerza la tela de su vestido.

Amalia, que mantenía una expresión impecablemente neutral, le acarició el brazo con una calma falsa.

—Tranquila, hija. Esa bastarda no durará mucho tiempo ahí.

En el lado opuesto, Juana no podía contener las lágrimas. Su rostro irradiaba orgullo y ternura, y el padre de Greeicy, con los ojos húmedos, la llevaba del brazo como si fuese el mayor honor de su vida.

Mientras Greeicy avanzaba, el sonido de sus tacones resonaba como un eco solemne sobre la alfombra roja. El ramo blanco, adornado con orquídeas y peonías, descansaba en sus manos con una gracia estudiada. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de Dylan.

Fue como si la temperatura de la iglesia subiera de golpe.

Él la devoró con la mirada. No podía evitarlo. Recordó el encaje negro, el roce en el pasillo, el perfume que se le había quedado grabado en la memoria. Ahora, verla caminar hacia él, elevada como una diosa, era una tortura exquisita. Sus puños se cerraron y los nudillos se blanquearon.

"¿Por qué carajos luce tan hermosa? Porque siempre lo fue, imbécil. Solo que no lo querías aceptar."

Ella, por su parte, sonrió con un dejo de ironía al percibir la lucha en su mirada. Caíste, Montenegro.

Cuando llegó al altar, Dylan dio un paso adelante y extendió su mano. Ella la tomó, suave, pero con las uñas largas rozando su piel como un recordatorio de que no iba a ser sumisa. Un leve estremecimiento le recorrió el brazo a él.

—No te preocupes —murmuró Dylan, apenas moviendo los labios—. No pienso besarte.

Sus ojos verdes brillaron con burla.

—Mejor. No me muero por un beso tuyo. Apuesto a que besas terrible.

El golpe en su ego fue directo, pero antes de responder, el sacerdote carraspeó y la ceremonia comenzó.

Las palabras se entrelazaban con el murmullo de las hojas del misal y el suave susurro de las túnicas de los monaguillos. Dylan pronunció sus votos con voz grave, cada palabra cargada de una autoridad que más que prometer, ordenaba.

—Prometo cumplir este vínculo… aunque no crea en las promesas.

Greeicy sostuvo la mirada y sonrió como si supiera algo que él no.

—Prometo ser la esposa que todos esperan… aunque nadie debería esperar nada de mí.

Algunos invitados rieron suavemente, creyendo que era humor. Dylan, sin embargo, sintió el filo detrás de esas sílabas.

Llegó el momento decisivo.

—Puede besar a la novia.

Las cámaras se prepararon. Elena Montenegro sonrió, segura de que todo saldría perfecto.

Pero Dylan no era un hombre de mitades.

La sujetó por la cintura con una fuerza que le arrancó una exhalación, y antes de que ella reaccionara, la besó. No fue un beso de ceremonia: fue un asalto, un incendio, una posesión pública.